これに100Vで動くモーターやランプをつなげ、横のボリュームを回すと、自由にスピードや明るさを変えることができます。

ずいぶん前に買ったのですが、ずっと組み立てずにいました。これを何に使うかは下を見て下さい。

2011年5月13日

もしけがをされても責任は一切持てませんので。

他のページで書きましたが、趣味の基板作りの時、ガラスエポキシの基板をカットするとき、とても大変なのです。それに頑張って切ってもあんまりきれいに切れません。

ということで、色んな方が基板カットに使われているプロクソンの スーパーサーキュラーソーテーブル NO.28070 を真似て作ってみました。全然似てないんですけど...

まあ、全然たいしたことなくて、1000円の板に2000円の安物ディスクグラインダーを自作の固定金具で固定しているだけです。歯の部分のスリットを開けるのが一番苦労しました。

安全カバー等を外している関係で、そのままのスピードで回すととても怖い&危険なので、最初に紹介したトライアックでスピードを落として使います。ボリュームは60%位の位置です。

で、基板をグラインダーで切ったことがないので、何の刃を使うか迷い、色々買って試すことにしました。

一番最初に”超研王”を使いました。超硬チップの鋸歯などを研ぐときに使ったり、波板を切るときに使うみたいで、厚みがなんと0.7mmです。ぺらぺらです。ダイヤモンドをコーティングしてあり、オリジナルに少しは近くて切れそうでしたので購入しました。

で、切ってみましたが、ダメです。全然ダメです。これで切るくらいなら、金鋸で手で切った方がましです。全く切れないです。同じような物をもう一枚購入しましたが、テストするのはやめました。 同じでしょう。きっと...ちなみに1cm切るのに10分くらいかかります。曲がるくらい押しつけないとちっとも切れていきません。危険です。

次がこれも薄い0.8mmの切断砥石です。0.8mmの切断砥石は別な物を使ったことがありますが、別次元の切れ味です。使い慣れると普通の2mm厚の歯には戻りたくなくなります。

で、切ってみました。一番最初が切れなかったので、今回もあんまり変わらないかなと思いつつ切りました。嘘みたいにすごく切れます。これはいいです。全然ストレスがかかりません。本家より切れるのでは...これは言い過ぎかも。

ただし回転スピードを落とさないと、熱が出て基板を持つ手が少し熱くなります。

もう一枚、1.0mmのアルミとか煉瓦とかのマルチ対応版も買ってありましたが、出番はなさそうです。思ったより減り方も少ない感じですので、しばらくは交換することもないでしょう。

交換するとしても、1枚200円位なので、 本家の6〜8、000円とかいう価格にすれば何てことないと思います。

(実はセッティングにかなり時間がかかるので、交換はしたくないのです。)

まあ、今のところ年に何回使うかな程度なのですが、今年は頑張って色々切って見ますか。

2011年5月14日

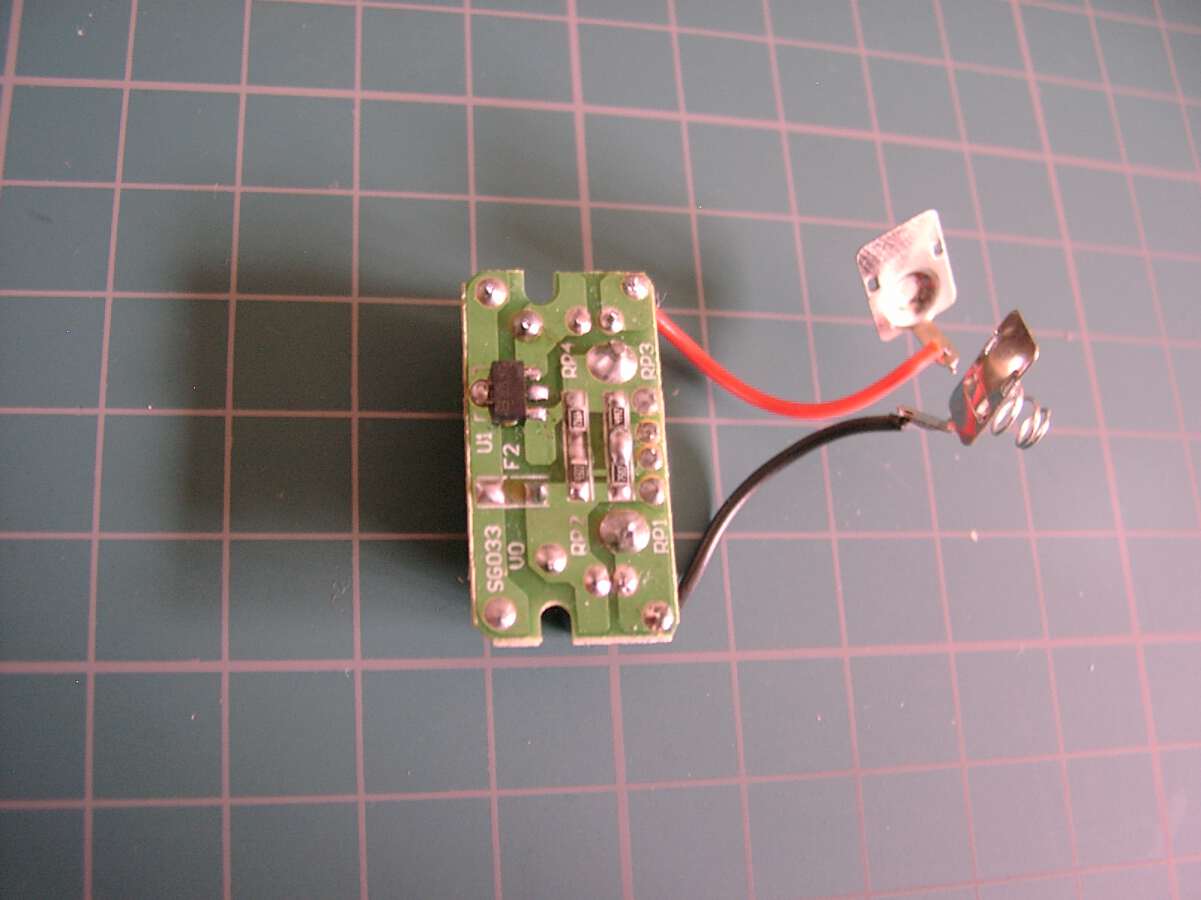

左の写真が単3電池2本でUSBの5Vに昇圧する商品です。もちろん、写真はばらした後のものです。

拡大したのが下の写真です。

チップ部品がついてますが、これが問題の部品です。

KEXIN PFM Step−Up DC/DC Converter KX8530

という奴です。高効率のPFM DCDCです。秋月で取り扱っている HT7750A と同じような奴ですね。

チップ部品を使ったりして、かなり小さいのですが、このままではライトの隙間に押し込むのはつらいので、部品を外して使います。

とりあえず、こいつ(RZ-502)を使って外してみました。

本当はこっち のGP-510 の方がおすすめです。ホットエアー用の先端(別売り)が必要ですが、パワーが違います。仕事で使ってます。

フラックスを塗って、できる限り手早く外します。

ライトの方は、白色LEDが3個ついている、単3を2本使ってちょうどの長さになる持ち手の奴です。やたら大きい感じのライトですが、中身は普通のボタン電池を並べたLEDライトなので、 電池がすぐに切れてもったいないので、普通の電池が使えるように改造します。

とりあえず、途中ははしょってこんな感じに仕上げます。上で紹介している商品の基板についていた電解コンデンサは入らなかったので、チップのセラミックコンデンサを並べて容量を稼いでます。全然足りてはいないんですけど。

持ち手の方はボタン電池を4個ほど重ねて、長さ的には単三電池の長さになるようにしている電池ユニットと、電池1本分をかさ上げしているやたら長いバネがありますので、バネを適当な長さに切って、 電池2個でちょうどいい感じになるように仕上げます。

いきなり点灯させてますが、こんな感じです。あんまり明るくない感じですが、オーバードライブさせてます。

この写真を撮ったときは明るくついていますが、かなり熱くなりLEDも暗くなってダメにしてしまいました。

今まで改造したLEDライトには自作のDCDCを使っていまして、大した出力がとれなくてオーバードライブさせても電流がとれなくて明るくならなかったので、これも同様にそこまでたいしたパワーはないだろうと思い、 電流制限抵抗を入れなかったのですが、かなりパワフルでした。失敗しました。

現在は日亜の大昔の500mカンデラのLEDに差し替えています。当時は人気商品ですごく高かったのですが、今となっては大した明るさではないですね。

2011年6月8日