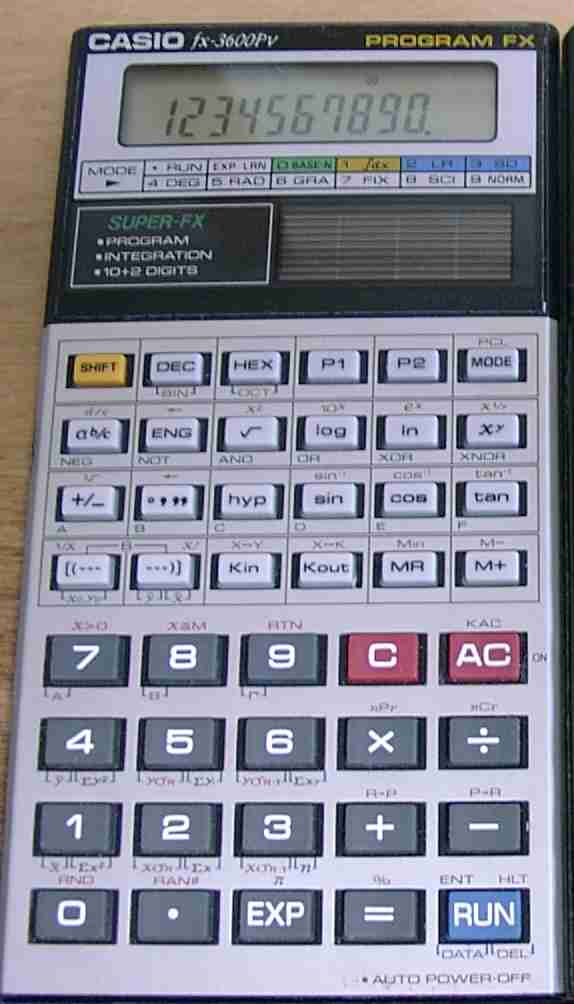

こちらはCASIO FX-3600PVです。

ソーラーと電池の2電源方式ですが、ソーラーしか働いていない状態です。(写真は電池交換後です)

右上の丸い銀色のが電池です。

作りからして、自分で交換するようにはできていないのかもしれない...

GR927という酸化銅リチウム電池というやつらしいのですが、さすがに古くてどこも生産終了しているようです。1.55V

代わりにSR927が使えるようですが...以前100均で見かけた様な気がしますが、あるかな...

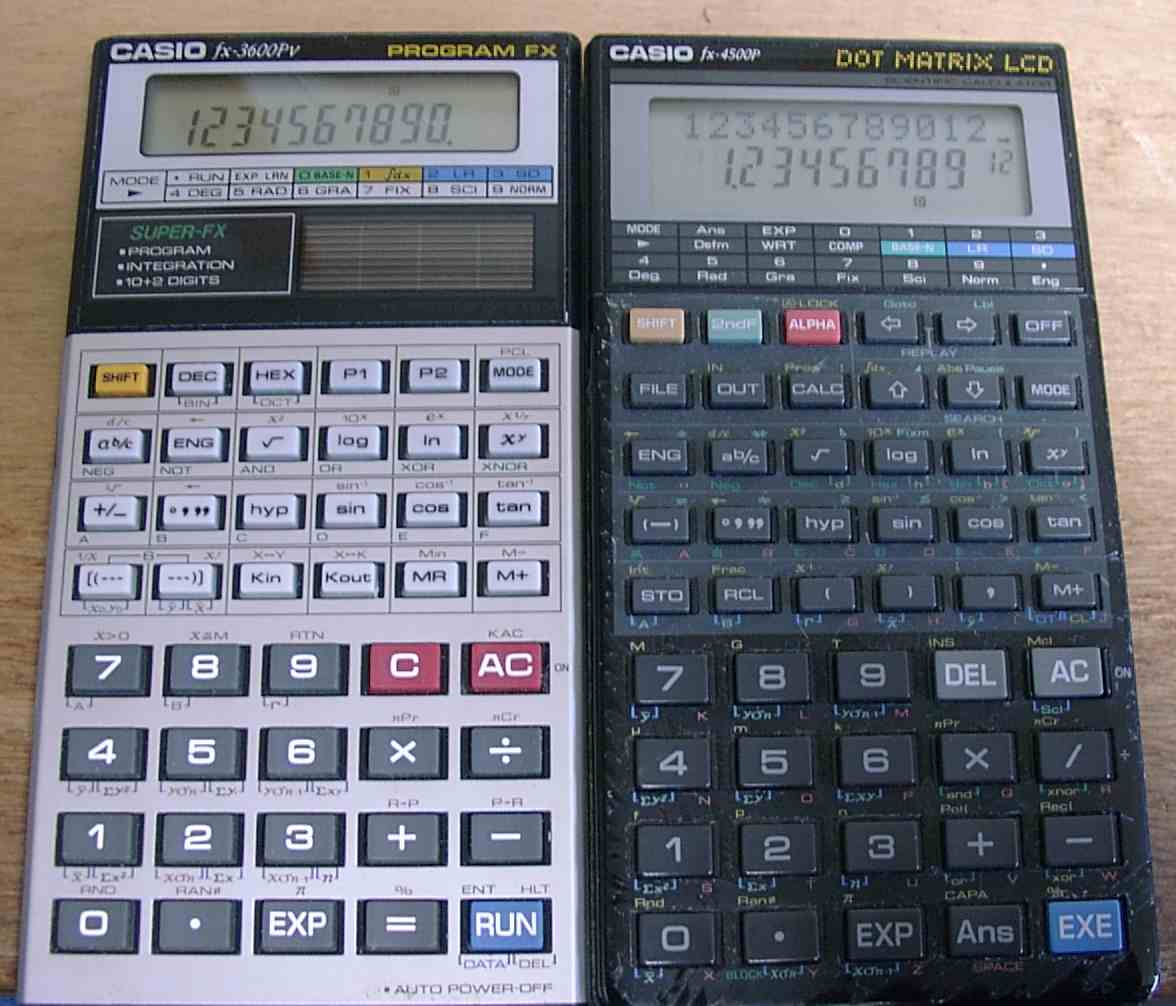

これも古いです。こちらはソーラーは積んでいません。代わりに電池が2個も...

CR2025というのとCR1216というどちらもコイン型リチウム電池ですね。3V

よく見ると、2個では飽きたらずもう1個入れようとしていた様子が見られます。

とりあえず、100均をあたってみます。

あったのはCR2025だけで、あとは外径が同じやつしかありませんでした。しかもCR1216の代わりにはCR1220を使用しているLEDライトです。 これから電池を取り出して使うつもりです。

電池取りしたLEDライトの方はLEDも部品取りして何かに使うつもりです。でも電池もLEDも2個使っている割にはあんまり明るくないんだよな...

中国製電池は液漏れするというサイトも見かけますので、どうなるか少し心配です。

2009年3月17日

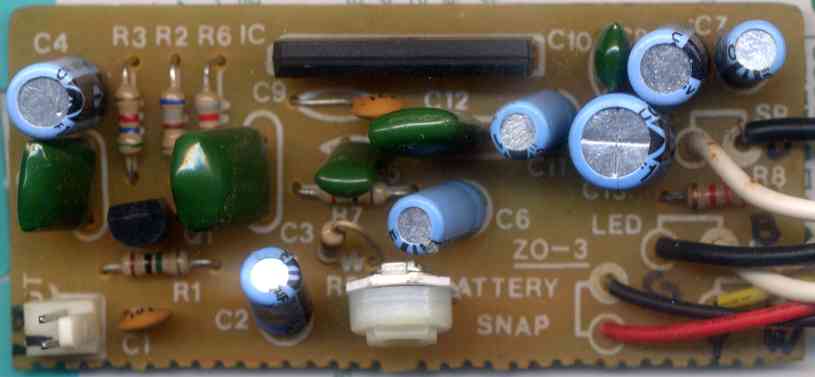

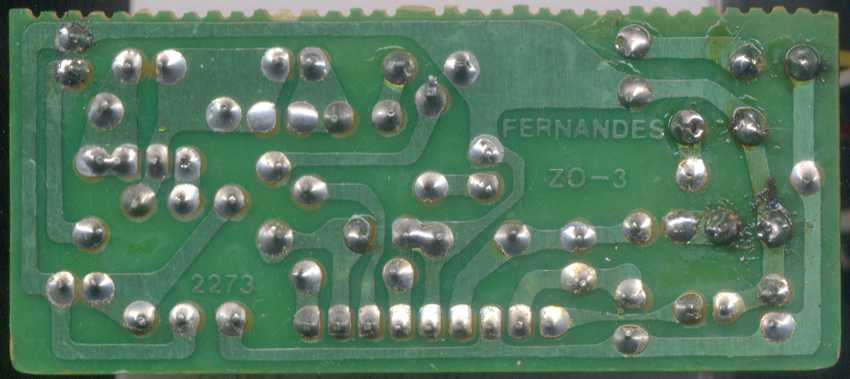

FERNANDES社のアンプ・スピーカー内蔵のエレキギター ZO-3 のアンプ基板です。

ちなみに こんなギター です。

本当に象さんですね...

症状はSWを入れてもパイロットLEDが点かず、音も出ないというもの。

故障の原因は9V電池のスナップ部分が液漏れの為に腐食してさびて電気を通さなくなっていました。基板自体は特に問題なさそうでした。

電解コンデンサとマイラコンデンサの差してある場所が間違っていたのでそれは差し直しましたが...

回路は2SCトランジスタでインピーダンス変換?してから韓国KEC社のKIA6213SというパワーアンプICで増幅してスピーカーを鳴らしています。

正確ではないかもしれませんが、解析?した回路図はこれです。

このアンプICですが、秋月電子で売っている東芝のTA7368Pと外形も足の数も同じで、もしかして差し替え可能かなと思いましたが、 端子の意味が全く違いました。入出力も電源のピンアサインも違います。もしこれを使ってやる場合には、新しくパターンを作らないと駄目ですね。

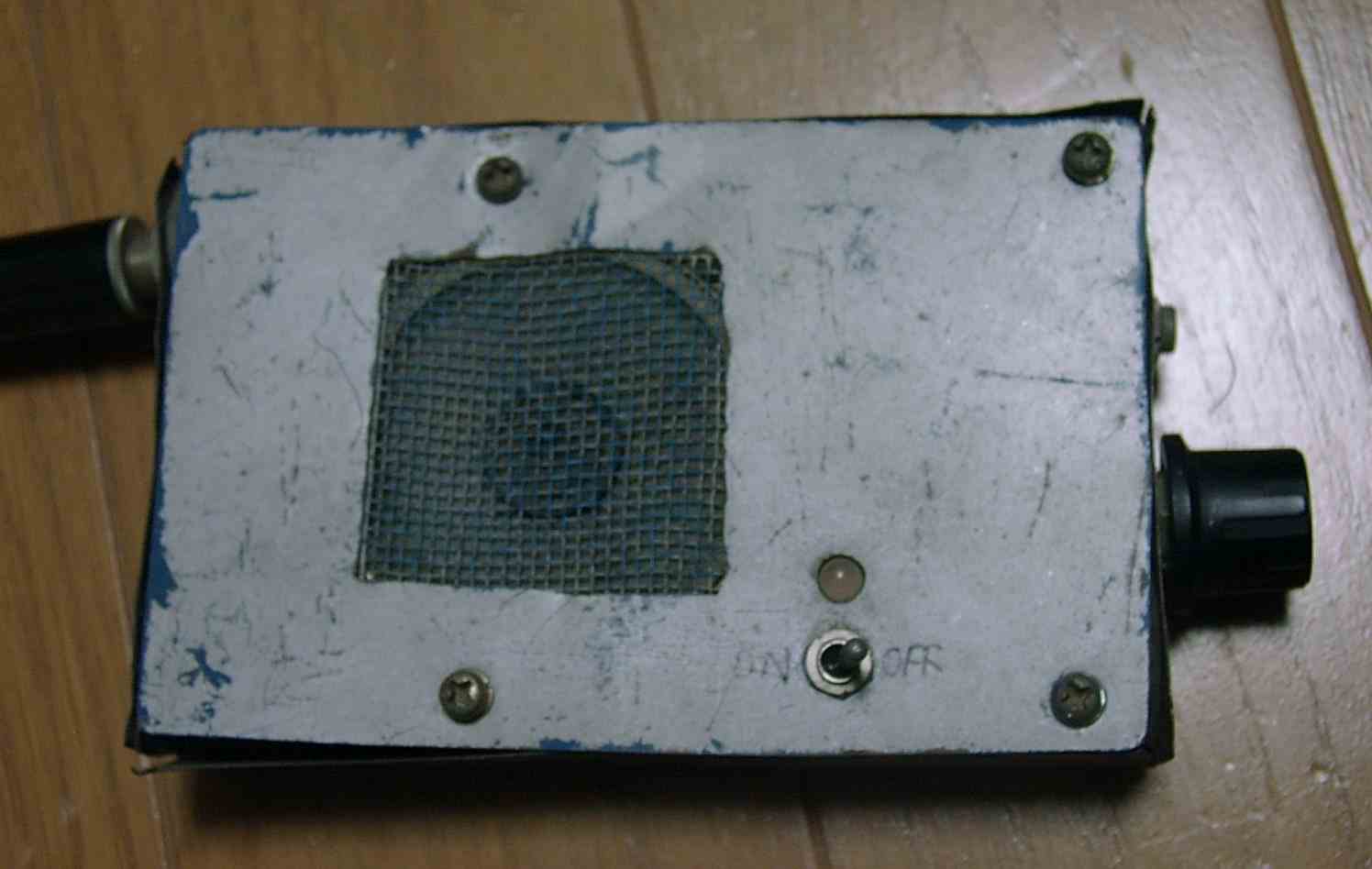

ケースはカラートタンを曲げて作ってます。すげーへっぽこですね...

一応銀色に塗装してますが、あちこちはげて下地の青色が見えてます。

スイッチの入りが悪いのと、ボリュームが効かないとか、ゲインが高すぎてノイズだらけなのを修理します。

LM386という定番パワーアンプICを使用してます。25年前でも定番です。トランスとか使わなくていいので小さくできるし、部品も少なくてすみます。 見た感じごちゃごちゃしてますけど。

このICの最大出力は0.5Wです。このアンプは9V電池が電源なのでそんなに出力はありませんが...

タンタルを使ったり、アルミ電解を使ったり、この人のやることはよくわからん...(参考にした本に”ここはタンタルを使え”と書いてあったから、そうしただけ)

1PINと8PINの間に10uFのコンデンサを入れてあるので、ゲインが200倍です。(最大)すかさず、外します。外すとゲインは20倍になりますが、十分でしょう。きっと。

こんな大したことない1回ものなのに基板を作っているところが、本当に几帳面なのか何なのか...たぶん今だったらユニバーサル基板を使ってるはず。

多分、”プリント基板”を作ってみたくて仕方ない頃で、初めて作った基板だと思う。穴あけのドリルもなくて、キリを尖らせて穴を開けていた。

この頃はまだ鉛入り半田を使ってたな...よく手を洗っておこう。

SWとボリュームは接点復活剤をかけまくって文字通り何とか復活しました。

チューナーですが、基準音を出力する事ができる優れもの?です。

ただ単四電池を使うので、すぐに電池が切れます。

ここから説明書をダウンロードできます。

24年前ですか...ちなみにKORGといえばWAVESTATIONというシンセサイザーを持ってます。(弾けないけど)

とにかく、鳴りました。まだまだ問題無く使えそう...

しかし、ボロボロですね。

もともとこのアンプはDT-1のモニター用として、DT-1同様カセットテープのケースサイズで作る予定でした。厚みも同じように。

その頃も薄いスピーカーはあったのですが、高くて買えませんでした。それで、普通の小型スピーカーを使うことになり、 シールドも兼ねて、その辺にあったトタン製になったんです。

当時の自分の技術と工具では、切り出すのも大変だったことを覚えてます。

結論:半導体の寿命って本当に長いんだな、とつくづく思います。

(※追記...今も音は出ますが、ボリュームは壊れて音量調整ができません。2024/5/5)

2009年3月24日

ボディの後ろ側が窓から何まで油を吹きかけたような汚れでびっとりしています。

アクセル踏み込んでも加速が怪しくて、登り坂は止まりそうになります。

燃費がリッター20Km位あったのですが、12Km位になりました。

整備工場で2度ほど見てもらったのですが、”スロットルボディの掃除をしてECUをリセットしたら調子が良くなりました。”と言われて、早1年。

とりあえず、点火プラグと次の写真のエアフィルタを交換しましたが、ほとんど改善されませんでした。フィルタも真っ黒ですが、プラグも真っ黒でした。

O2センサーです。

このセンサーのすぐ下あたりに三元触媒という触媒がついています。

排気ガスをほぼ水・二酸化炭素・窒素だけにするというすごい物なのですが、ガソリンと空気が完全燃焼し、かつ、酸素の余らない理論空燃比(ストイキオメトリ) でないと効果がないという面倒なもので、つまり、好き勝手に排気ガスを出しても浄化されないのです。そこで、触媒の前にセンサーを付けて、 排気ガス中の酸素の量を測定し、理論空燃比になるように燃調を行うようになっています。

これが故障すると、ECUがセンサー信号はあてにならないと見做して保護モードに入ります。ガソリンを濃くするとエンジンが冷えて保護されます。 つまり、酸欠状態で不完全燃焼します。つまり、最初の写真のような状態になる訳です。

とりあえず、GNDとセンサーの信号だけ引き出してうまく処理しました。

(結構高価な部品なので、次から次へポンポン買えません)

交換後、スロットルボディの掃除とECUをリセットしました。排気ガスが黒くなることはなくなりました。燃費も戻りました。

なお、交換にはセンサーのリード線があるので、普通のソケットレンチは使えません。専用の工具があります。ちなみにサイズは22mmでした。

2012年12月15日